Quando meu relacionamento acabou, decorei uma frase para responder a todos que perguntavam sobre o término:

— É que eu estava com depressão e acho que ele não aguentou mais.

Acontece que isso nunca foi dito durante o namoro e muito menos no momento em que terminou. Foi simplesmente o que concluí da decisão que ele tomou no meio da rua pois pareceu uma inevitável consequência das duas semanas anteriores, especialmente ruins para a minha cabeça: na primeira comecei a enfiar as unhas na pele da coxa até sangrar e na segunda procurei uma cartomante que pudesse me assegurar que tudo ficaria bem e que não, que meu parceiro não pretendia acabar tudo comigo. (Spoiler: ela errou)

Alguns dias antes do término eu havia conseguido finalmente agendar um psicólogo para a sexta-feira seguinte. Foi assim o final de um período de 7 meses sem ajuda especializada e muitas crises. Durante esse tempo teve: endividamento por topar coisas com meu namorado sem poder pagar; assédio que me submeti durante um freela justamente pelo dinheiro; quintal de casa invadido, portão arrombado e o terror que era ser uma mulher morando sozinha numa casa; um estágio que eu não escolhi a dedo apenas aceitei o que rolou por necessidade; um período na faculdade marcado por chegar na sala de aula depois de dois ônibus e não ter professor nem e-mail de cancelamento avisando.

Eu sobrevivi. Mas o relacionamento não e meu erro era não ter procurado ajuda antes.

Pelo menos foi isso que eu pensei.

No sexto episódio da 3ª temporada da série de comédia-musical Crazy Ex-Girlfriend a protagonista Rebecca Bunch, que acompanhei durante as duas temporadas anteriores fazendo todas as categorias possíveis de merdas, chega a um derradeiro Diagnóstico Que Resolveria Tudo.

O “Transtorno Bipolar Borderline” surge como uma solução mágica depois de vários diagnósticos errados que não encaixavam no seu comportamento, medicamentos que não resolviam seus sintomas e aí num piscar de olhos assistimos a um número musical sobre a felicidade de pertencer a um rótulo de doença mental.

Até que ela joga as palavras no Google.

Foi aí que Rebecca se frustrou com o estigma de ter um transtorno de personalidade, uma condição clínica incurável e não algo como depressão ou ansiedade que para ela poderia ser solucionado de maneira mais simples. Ela não queria ter o trabalho e esforço de pensar em como lidaria com toda a sua vida a partir das especificidades da sua nova condição clínica e muito menos repensar o que havia feito antes sob a ótica das mudanças de humor provocadas pelo transtorno.

Não sou uma especialista em saúde mental e tudo o que eu disser tem que ser considerado sob essa ótica. Devo avisar também que sou resistente a medicina tradicional e portanto detesto tomar remédio para qualquer coisa, recorrendo a eles somente em casos onde o meu sofrimento se prolongou além do aceitável.

Não discordo que doenças mentais existem, acho que todas as pessoas precisam de alguma ajuda para conseguirem viver bem (sem exceções) e essa ajuda pode sim ser química na forma de medicação tarja preta caso necessário.

Porém, eu não deixo de notar que quanto mais “não-saudável” a sociedade se torna, mais categorias surgem para classificar as mil maneiras que a gente se sente inadequado e horrível perante ao mundo.

Quando você lê Foucault (um filósofo francês), primeiro você não entende muita coisa. Daí quando começa a entender entra em uma nóia desgraçada sobre como tudo no mundo é socialmente e historicamente construído por narrativas dominantes. Patologias e diagnósticos são convenções de uma época e de uma sociedade sobre o que não é “normal”. E é por isso que ser gay já foi considerado uma doença.

Em 1948, Foucault aos 22 anos foi internado pelo seu pai, um médico cirurgião, que o acusava de ser louco após uma tentativa de suicídio. O psiquiatra que se dedicou ao caso sugeriu que sua tendência suicida surgia da angústia pela homossexualidade. Na época a França estava ocupada pelos nazistas e qualquer diversidade sexual era intensamente reprimida. Não é a toa então que ele tenha se debruçado durante a sua vida sobre os temas da loucura e da sexualidade. Vamos a uma citação polêmica:

“O que nós chamamos de prática psiquiátrica é uma certa tática moral contemporânea do final do século XVIII, que é preservada nos rituais de vida nos manicômios, encoberta pelos mitos do positivismo” ― Michel Foucault, Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason [tradução livre]

Não faz muito tempo esposas e filhas que não se comportassem como seus pais ou maridos (na época seus proprietários) ditavam eram prontamente internadas, silenciadas e rotuladas como loucas. A histeria, a sensibilidade e a fragilidade das mulheres foram temas muito explorados e se tornaram ferramentas fáceis da dominação masculina.

Li no ano passado um conto semi-autobiográfico de 1892 chamado The Yellow Wallpaper por Charlotte Perkins Gilman, que consiste basicamente em uma história de terror vitoriana sobre uma mulher que sofre de depressão pós-parto. Essa é uma condição comum, que tem suas causas psicológicas e químicas-hormonais descritas, mas ainda é tabu por causa do discurso de que “a maternidade é uma bênção”.

Se hoje com essa categoria de diagnóstico é difícil, imagine naquela época onde o termo sequer existia. A mulher do conto é submetida pelo seu marido a um tratamento famoso para histeria chamado de terapia do repouso (rest therapy). Ela é isolada de seu filho recém-nascido e não pode fazer nada, muito menos escrever. Descanso absoluto. Aos poucos a narradora vai enlouquecendo.

Além de Gilman outra escritora, Virginia Woolf, também foi submetida ao mesmo tratamento e algumas de suas obras refletem um pouco dessa experiência. Hoje sabemos por relatos escritos da mesma que Virginia foi abusada quando criança e internada diversas vezes. Que tentou lidar com seus problemas escrevendo. Que sua primeira tentativa de suicídio foi aos 22 e a última foi aos 59, quando morreu. Revisionistas da sua obra a classificam como portadora de transtorno bipolar.

Durante a faculdade de psicologia, época da Ditadura Militar no Brasil, minha mãe estagiou numa instituição psiquiátrica. Lá havia uma mulher internada que falava constantemente sobre os abusos sexuais que sofreu de seu pai.

Uma vez minha mãe ao conversar com seu supervisor, comentou o caso e a dita insanidade das acusações da moça. Ao que ele retrucou:

— Como você sabe que ela não está falando a verdade?

Naquela época abuso sexual dentro da família era algo que não se ouvia falar a respeito e como não fez parte da sua experiência pessoal, qualquer menção a isso pra minha mãe era pura loucura.

Essa foi a primeira vez que considerou que isso de fato pudesse ocorrer.

É possível não ter qualquer espécie de doença mental quando se vive em condições opressoras?

Me questiono se a medicação encobre o sintoma mas não resolve a causa. Uma mulher preta e pobre caso consiga a sorte de ter acesso a tratamento psiquiátrico, por exemplo, e sendo medicada não tenha crise de pânico ao sair de casa, isso não faz desaparecer a tortura psicológica que é lidar com tiroteio na sua comunidade, assédio sexual na rua ou a dificuldade de conseguir um emprego para pagar suas contas.

É justo onerar um indivíduo adoecido pela sociedade como se a sua doença fosse algo pessoal e não coletivo?

Se você se sente bem, adaptado e confortável a esse mundo que está ao nosso redor, eu tenho sérias suspeitas ao seu respeito.

Teve essa vez que eu estava dando a volta em casa para entrar pelos fundos e com a chave na mão comecei a fazer um exercício mental de imaginar o que aconteceria ao redor se eu me matasse qualquer dia desses. Nada de ruim havia acontecido, eu não estava triste ou desesperada, mas comecei a pensar no cenário hipotético de suicídio.

Pensei nos meus amigos, se sentiriam minha falta, nos posts públicos que fariam nas redes sociais e o que falariam de mim neles. E então como seguiriam suas vidas depois. Fiquei satisfeita. Pensei no meu ex, se alguém informaria ele ou se pior ainda, o culparia de ter me largado na pior. Me senti esquisita.

Aí pensei na minha mãe. Foi quando parei.

Na sessão de análise comentei sobre como demorei para me assumir com depressão porque eu sou uma pessoa “funcional”, apesar de não conseguir fazer algumas coisas que acredito que são o mínimo.

Também identifiquei que falar que eu tinha depressão serviu como uma espécie de muleta argumentativa para lidar com o término porque jogou a temida culpa por não-ter-dado-certo em algo que eu não tinha total controle.

Mas, ao mesmo tempo, que pessoa não depressiva cogitaria o cenário de suicídio chegando em casa depois de um dia bom?

E foi assim que depois de quatro meses indo ao psicólogo e aparentemente equilibrada, eu resolvi perguntar:

— Mas você acha que tenho depressão?

E ele respondeu:

— Vamos trabalhar com seus cenários hipotéticos: como seria se eu te dissesse que você não tem depressão?

— Seria ruim porque eu não teria mais essa desculpa pro fracasso de qualquer coisa na minha vida. Mas seria bom porque eu teria que encarar tudo que é minha responsabilidade e iria procurar como me fazer feliz.

— E se eu te dissesse que você tem depressão?

— Seria ruim porque é uma merda ter depressão. Mas seria bom porque eu acho que eu largaria tudo que me faz mal e começaria a priorizar me fazer feliz.

— Então é isso.

Foi assim que ele não me deu diagnóstico algum.

Notas de rodapé:

- Queria agradecer demais a todo mundo que se inscreveu na newsletter mesmo com apenas um texto publicado. Fiquei particularmente orgulhosa dele porque abriu essa porta com pé direito e convido a todos que não estavam inscritos antes a darem uma lida *aqui* pois fala sobre qual a importância da produção artística em tempos difíceis e serve de manifesto pra cá.

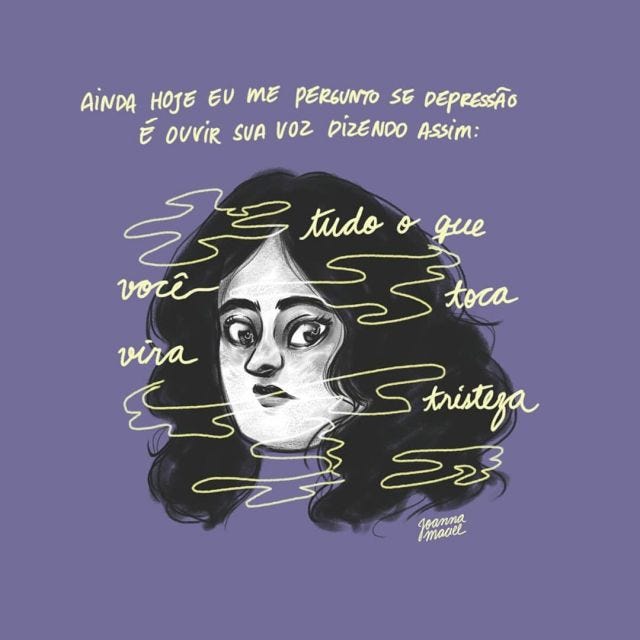

- Todas as ilustrações são minhas e podem ser encontradas no meu Instagram.

- Dois textos no Medium que li nas últimas semanas que foram essenciais pra essa reflexão e recomendo a leitura deles. Infelizmente ambos em inglês sem tradução disponível. O primeiro fala sobre como a doença mental é utilizada numa cultura de violência como a que vivemos *aqui*. O segundo fala de Kanye West, a construção social da doença mental e a loucura que tem em cada um de nós *aqui*.

- O vídeo do número musical sobre diagnóstico com legendas em inglês da série Crazy Ex Girlfriend você pode ver *aqui*.

- Citação original: “What we call psychiatric practice is a certain moral tactic contemporaneous with the late eighteenth century, which is preserved in the rituals of life in asylums, covered over by the myths of positivism” ― Michel Foucault, Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason

- O conto The Yellow Wallpaper que menciono pode ser lido *aqui* nesse projeto maravilhoso chamado Citapress, uma editora independente feminista que disponibiliza livros de domínio público escritos por mulheres. Lá ele está no original em inglês, mas dá para achar publicado em português com o nome O Papel de Parede Amarelo pela editora José Olympio em livrarias pelo valor em média de 25 reais.

- Sobre Virginia Woolf recomendo *esse* artigo na Revista Brasileira de Psiquiatria (em inglês, mas imagino que uma cópia em português seja de fácil acesso solicitando no e-mail de algum dos autores) e *esse* ensaio na revista literária Granta, sem tradução disponível.